붓끝에서 피어나는 상징의 언어, 민화는 조용히 많은 이야기를 들려준다.

한국 전통 민화, 그 안에 담긴 상징의 세계

민화를 배우기 시작한 이후, 선을 그리고 색을 입히는 기술만큼이나 궁금했던 것이 바로 ‘왜 그렸을까’라는 질문이었다.

왜 연꽃을 그리고, 왜 호랑이를 그렸을까.

왜 까치와 함께 등장하고, 연꽃은 유난히 맑은 분홍빛일까.

민화는 단순히 예쁜 그림이 아니다.

조선 시대의 사람들은 삶에서 얻고 싶은 것, 지키고 싶은 것을 그림에 담았다.

그리고 그것을 상징이라는 방식으로 표현했다.

복을 기원하고, 병을 막고, 자식의 출세와 가정의 안녕을 바랐다.

그 마음이 바로 민화 속 상징의 힘이다.

이번 글에서는 내가 특히 좋아하는 두 가지 소재, 연꽃과 호랑이를 통해 민화 속 상징의 세계를 함께 들여다보고자 한다.

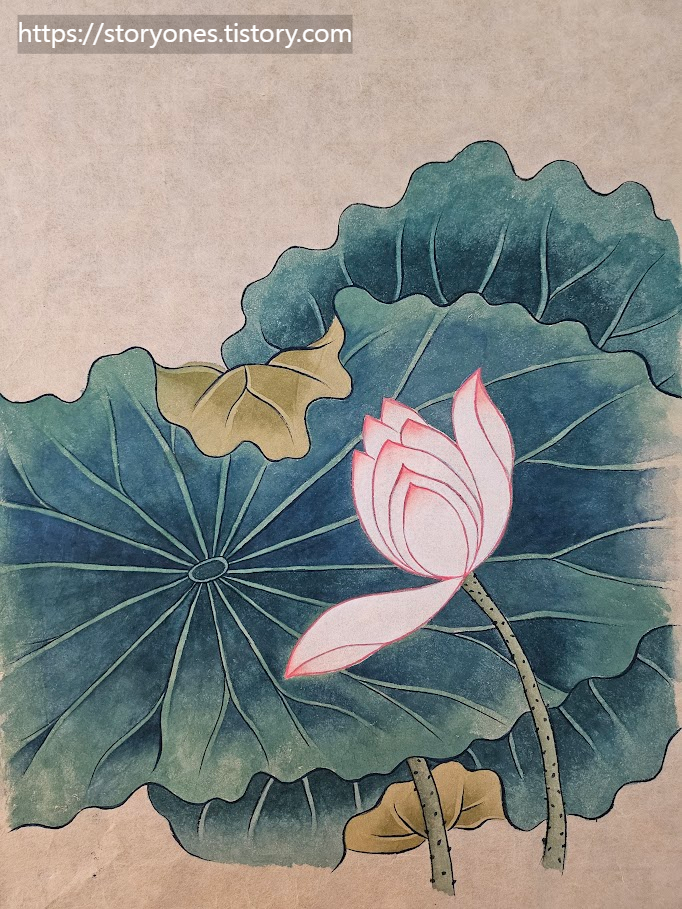

연꽃 – 깨달음과 고요함의 상징

연꽃은 민화에서 자주 등장하는 대표적인 꽃이다.

진흙 속에서 피어나면서도 그 더러움을 머금지 않는 연꽃은,

예로부터 불교적 상징성과 청정함을 나타내는 중요한 이미지였다.

연꽃은 깨달음, 맑음, 고결함을 상징한다.

조용히 피어나는 연꽃을 바라보고 있으면 마음이 가라앉고,

자연스레 스스로를 돌아보게 된다.

민화에서는 연꽃이 다음과 같은 방식으로 사용된다.

- 연잎과 줄기를 넓게 펼쳐 여백의 미와 조화로움을 표현하고,

- 아직 피지 않은 봉오리는 가능성과 희망을,

- 활짝 핀 연꽃은 성숙과 완성을 의미한다.

색채에서도 분홍, 백련, 연보라 등의 색을 사용하는데,

이는 계절감과 감성, 심상(心象)을 자연스럽게 전달한다.

내가 민화를 처음 시작하며 그렸던 것도 바로 연꽃이었다.

먹선으로 그린 그 선 위에 색을 입히며 느꼈던 그 고요함은, 단순한 그림 이상의 의미로 남아 있다.

지금의 나를 응시하는 거울 같기도 하고, 나의 마음을 피워낸 기록 같기도 하다.

사진이나 AI가 민화를 따라갈 수 없는 것 같다. 그림을 넣을 수 없는 것이 너무 아쉽다.

호랑이 – 용맹함과 해학의 이중적 존재

민화 속 호랑이는 현대인의 상상 속 호랑이와 조금 다르다.

정제된 근엄한 모습보다는, 우스꽝스럽고 사람 같은 표정,

때로는 순진해 보이기까지 하는 모습으로 그려진다.

이는 조선 후기 민화의 특징 중 하나로,

권력과 두려움의 상징이었던 호랑이를 일상의 존재로 끌어내린 민중의 유쾌한 해석이라 할 수 있다.

특히 까치와 함께 그려지는 ‘까치호랑이’ 구도는 민화에서 매우 유명하다.

- 까치는 좋은 소식을 전하는 길조,

- 호랑이는 벼슬아치나 양반을 풍자하는 상징,

- 두 존재가 함께 있을 때는 권위를 희화화하고 웃음으로 승화하는 민중의 힘을 보여준다.

호랑이의 표정은 과장되거나 귀엽게 표현되기도 한다.

때로는 입가에 미소를 머금은 것처럼 보이고,

때로는 몸집은 크지만 어딘가 서툰 느낌을 준다.

그림을 보고 있으면 웃음이 나고,

동시에 그 안에 담긴 해학과 풍자의 힘이 느껴진다.

현대에 들어서는 이 ‘까치호랑이’ 그림이 인테리어 소품, 휴대폰 케이스, 캐릭터 일러스트 등

다양한 형태로 재해석되어 사랑받고 있다.

민화가 전통에서 머물지 않고, 오늘의 감성과도 어우러지는 대표적 예라고 할 수 있다.

나를 투영하는 상징들

민화를 그리고, 민화를 감상하며 내가 느낀 것은

‘이 모든 그림 속에는 사람의 마음이 담겨 있다’는 사실이었다.

연꽃에는 삶에 지치고도 순수함을 지키고 싶은 마음,

호랑이에는 두려움 너머를 유쾌하게 바라보고 싶은 태도가 있다.

어쩌면 우리가 지금도 민화에 끌리는 이유는

그 안에서 여전히 우리 자신의 감정, 소망, 유머를 발견할 수 있기 때문 아닐까.

전통이라는 단어는 어렵게 느껴질 수도 있다.

하지만 민화는 그 전통을 내 삶 속 감정으로 쉽게 불러오는 문이 되어준다.

'K-취미미술' 카테고리의 다른 글

| 민화 속 상징의 힘 ③ 모란과 봉황 (0) | 2025.06.03 |

|---|---|

| 민화 속 상징의 힘 ② 책거리, 물고기, 박쥐 (2) | 2025.06.03 |

| 민화 연꽃 채색 따라하기 – 초보도 할 수 있는 전통 그림 취미 (1) | 2025.05.27 |

| Ep 2. 민화 채색 과정 – 전통 색으로 피워낸 연꽃의 아름다움 (0) | 2025.05.27 |

| Ep 1. 민화란 무엇인가? – 서민의 삶을 담은 한국 전통 그림 (0) | 2025.05.27 |