책거리, 물고기, 박쥐 – 조선의 마음을 담은 상징들

“민화 속 사물은 그냥 사물이 아니었다. 하나하나가 바람이고, 기도였으며, 삶의 언어였다.”

사물에 바람을 담는 마음

민화를 배운다는 건 단순히 그림을 그리는 일이 아니다.

그 안에 담긴 뜻을 알고 나면, 그저 지나쳤던 소재들이 전혀 다른 의미로 다가온다.

책이 단순한 지식의 상징이 아니라 삶의 자부심이 되고,

물고기가 그려진 한 장의 그림이 번영과 흐름을 상징하게 된다.

이번 글에서는 조선 후기에 유행했던 대표 민화 소재 세 가지,

책거리, 물고기, 박쥐에 담긴 의미를 풀어보고자 한다.

책거리 – 지식과 교양의 시각적 선언

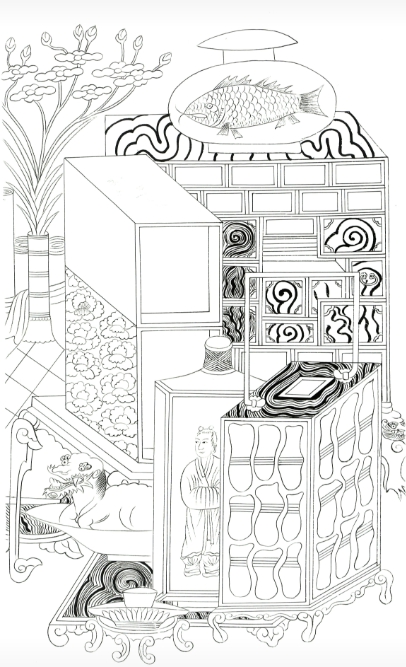

책거리는 조선 후기 민화의 대표적 정물화다.

이름 그대로 책과 문방사우, 도자기, 화병, 향로 등이 함께 배치된 그림이다.

책거리가 유행한 시기는 중인층과 상인이 성장하던 시기였다.

그들은 더 이상 단순한 실용적 계층이 아니라,

문화와 교양의 중심을 자처하려는 의지를 그림으로 표현했다.

- 민화 속 책거리는 보통 정면에서 바라본 듯한 평면 구도로 그려진다.

- 책은 단정하게 쌓여 있고, 그 옆에는 도자기, 꽃병, 붓통 등이 놓여 있다.

- 색은 매우 화려하지만 안정적이며, 구도 속 균형감도 뛰어나다.

책거리 민화는 단지 장식이 아니었다.

집안의 품격을 보여주는 장치이자, 자식 교육의 염원을 담은 상징이었다.

요즘 다시 책거리 민화가 주목받고 있는 이유도 여기에 있다.

정갈하고 아름다운 배치, 현대적인 감각에도 어울리는 시각성,

그리고 배움과 지혜를 바라는 마음이 여전히 우리 삶에 유효하기 때문이다.

물고기 – 흐름과 번영의 상징

민화에서 물고기는 흔히 풍요와 번창을 뜻하는 소재로 등장한다.

그 이유는 ‘물고기(魚)’가 물속을 자유롭게 유영하는 모습에서

끊임없는 흐름과 생명의 순환을 상징하기 때문이다.

특히 쌍어문(雙魚文)은 두 마리 물고기가 마주 본 형태로 자주 그려지며,

이는 다음과 같은 의미를 지닌다.

- 부부의 화합

- 자손 번창

- 연속적인 복의 흐름

물고기는 연꽃, 연잎과 함께 배치되기도 하며,

민화 속에서 계절감, 자연, 인간의 삶을 하나로 묶는 소재로 쓰인다.

물속에서 유연하게 움직이는 물고기의 모습은

삶의 유연함과 균형을 상징한다.

그림 속 물고기를 바라보고 있으면,

내 삶도 그처럼 막힘 없이 흐르기를 바라게 된다.

박쥐 – 복(福)의 상징, 뜻밖의 길상

조선 민화에서 박쥐는 의외의 길상이다.

사실 박쥐의 이미지는 현대에 와서는 그리 긍정적이지 않지만,

조선 시대에는 '복(福)'과 발음이 같은 '박쥐(蝠)'라는 이유로

오히려 복을 부르는 상징으로 사랑받았다.

박쥐는 민화뿐 아니라 자수, 도자기, 목가구, 궁궐 문양 등

다양한 전통미술과 생활양식 속에 녹아 있다.

- 특히 다섯 마리의 박쥐가 함께 등장하는 **오복도(五福圖)**는

다섯 가지 복(수, 부, 강녕, 유호덕, 고종명)을 상징한다. - 민화에서는 박쥐가 **복자(福字)**와 함께 그려지며,

보는 이로 하여금 기분 좋은 기원을 전한다.

그림 속 박쥐는 무섭거나 위협적이지 않다.

작고 귀여우며, 부드러운 색채 속에 배치되어

오히려 어느 문턱에서 복이 날아드는 듯한 따뜻한 상징으로 다가온다.

조선 사람들의 마음을 그리다

책거리, 물고기, 박쥐.

이 세 가지는 각각 지식, 풍요, 복이라는 삶의 이상을 상징한다.

그림 속에 단지 사물이 아니라,

그 시대 사람들의 바람과 기도가 녹아 있다.

요즘 우리는 일상이 바쁘고, 미래가 불확실하다.

그래서인지 민화가 더 따뜻하게 느껴진다.

민화 속 상징은 지금의 우리에게도 여전히 유효한 말이 된다.

‘지혜롭고 싶다’, ‘풍요로웠으면 좋겠다’, ‘복을 받고 싶다’.

그 마음은 200년 전에도, 지금도 같지 않을까.

'K-취미미술' 카테고리의 다른 글

| 민화 속 상징의 힘 ④ 용과 해태 (0) | 2025.06.03 |

|---|---|

| 민화 속 상징의 힘 ③ 모란과 봉황 (0) | 2025.06.03 |

| 민화 속 상징의 힘 ①연꽃과 호랑이 (0) | 2025.06.03 |

| 민화 연꽃 채색 따라하기 – 초보도 할 수 있는 전통 그림 취미 (1) | 2025.05.27 |

| Ep 2. 민화 채색 과정 – 전통 색으로 피워낸 연꽃의 아름다움 (0) | 2025.05.27 |