용과 해태 – 권위와 정의를 그리다

민화는 두려움 대신 믿음을 그리고, 위엄 속에서 위로를 찾아낸다.

민화 속 ‘힘’의 상징은 무엇이었을까

지금까지 민화에서는 연꽃의 고요함, 모란의 풍요로움, 호랑이의 해학 같은 감성적 상징을 주로 다뤘다.

그러나 조선 시대 사람들에게 그림은 때때로 보호받고 싶다는 마음, 공정한 세상에 대한 바람을 표현하는 통로이기도 했다.

그럴 때 등장하는 존재들이 있다.

바로 용(龍)과 해태(獬豸)다.

이 두 상징은 민화 속에서 가장 강한 힘과 권위를 상징하면서도,

그 힘을 올바르게 사용하는 ‘의로움’의 이미지를 담고 있다.

이번 글에서는 이 두 상징이 민화에서 어떻게 그려졌고, 어떤 마음이 담겼는지를 살펴보려 한다.

용 – 하늘에서 내려오는 기운의 상징

용은 동양 문화 전반에서 권위, 생명력, 비를 부르는 존재로 여겨져 왔다.

특히 조선 시대에는 왕의 상징으로,

궁중 회화나 도자기, 궁궐의 문양 등에서 자주 등장한다.

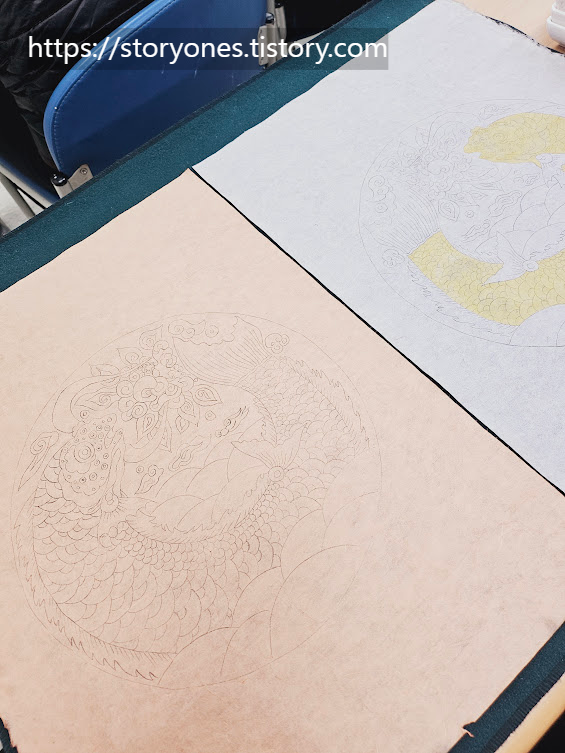

- 민화 속 용은 길고 구불구불한 몸, 예리한 눈, 불꽃을 일으키는 입 등으로 묘사된다.

- 몸의 비늘은 정교하면서도 리듬감 있게 반복되며,

- 구름이나 파도, 여의주와 함께 등장해 움직임과 기운을 강조한다.

민화에서 용은 단지 왕권의 상징만은 아니다.

더 깊이 보면 비를 내려주는 존재,

즉 농경 사회에서 생명의 근원인 물을 불러오는 신적 존재로 해석할 수 있다.

그림 속에서 용을 그린다는 건

“이 집에 기운이 깃들기를”, “나의 삶에 흐름과 기회가 오기를”

바라는 간절함을 담는 일이었다.

💡 용은 두려움의 대상이 아니라, 간절한 바람의 매개체였다.

해태 – 공정함과 정의의 수호신

해태(獬豸)는 다소 생소할 수 있지만, 조선 시대부터 중요한 상징 중 하나였다.

전설 속에서 해태는 옳고 그름을 판단하고, 죄인을 가려내는 수호신으로 등장한다.

- 외형은 사자와 비슷하되, 이마에 뿔이 하나 나 있고,

- 입에는 불꽃이나 검을 물고 있는 모습으로 표현된다.

- 조선 시대에는 의정부와 사헌부, 법조 관련 공간 앞에 해태 조각상이 세워지기도 했다.

민화에서는 해태가 호위하거나 문을 지키는 모습,

혹은 구름이나 불꽃과 함께 강한 기운을 뿜는 형상으로 그려진다.

특히 아이방이나 문간에 해태 민화를 걸어두는 풍습은,

악기운을 막고 정의로운 기운을 끌어들인다는 민속 신앙과 맞닿아 있다.

오늘날에도 서울 광화문 앞 해치상,

그리고 법원, 공공기관의 상징물에 해태가 활용되는 이유는

그만큼 해태가 정의로운 힘과 수호의 상징으로 인식되고 있기 때문이다.

위엄은 공포가 아니라 신뢰였다

용과 해태는 모두 강한 이미지다.

그러나 민화에서 이들의 모습은 위압적이지 않다.

오히려 화려하고 리드미컬하며,

보는 이로 하여금 안심하게 만드는 힘이 있다.

그 이유는 조선의 민화가

공포의 상징이 아니라, 위로의 상징으로서 힘을 다뤘기 때문이다.

힘이 있어야 지켜낼 수 있고,

정의로워야 오래 갈 수 있다는 신념이

그림 속 상징을 통해 표현된 것이다.

힘 있는 존재를 그리는 건 무서운 일이 아니었다.

내 삶에 지켜야 할 무언가가 생겼다는 의미처럼 느껴졌다.

'K-취미미술' 카테고리의 다른 글

| 민화 속 상징의 힘 ⑥복숭아와 나비 – 사랑과 건강에 대한 염원 (2) | 2025.06.13 |

|---|---|

| 민화 속 상징의 힘 ⑤ 학과 소나무, 거북이 – 오래 살기를 바라는 그림 (4) | 2025.06.05 |

| 민화 속 상징의 힘 ③ 모란과 봉황 (0) | 2025.06.03 |

| 민화 속 상징의 힘 ② 책거리, 물고기, 박쥐 (2) | 2025.06.03 |

| 민화 속 상징의 힘 ①연꽃과 호랑이 (0) | 2025.06.03 |